أدخل كلمة أو عبارة بأي لغة 👆

اللغة:

ترجمة وتحليل الكلمات عن طريق الذكاء الاصطناعي ChatGPT

في هذه الصفحة يمكنك الحصول على تحليل مفصل لكلمة أو عبارة باستخدام أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة اليوم:

- كيف يتم استخدام الكلمة في اللغة

- تردد الكلمة

- ما إذا كانت الكلمة تستخدم في كثير من الأحيان في اللغة المنطوقة أو المكتوبة

- خيارات الترجمة إلى الروسية أو الإسبانية، على التوالي

- أمثلة على استخدام الكلمة (عدة عبارات مع الترجمة)

- أصل الكلمة

%ما هو (من)٪ 1 - تعريف

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА

АКСАКОВ

Александр Николаевич (1832-1903) , российский ученый, племянник С.Т. Аксакова. Положил начало исследованию оккультных феноменов в Германии и России, особенно медиумизма и спиритизма (сочинение "Анимизм и спиритизм", т. 1-2, 1890). Издавал в Лейпциге ежемесячный журнал "Psychische Studien" (1874-99).

---

Иван Сергеевич (1823-86) , русский публицист и общественный деятель. Сын С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Редактор газет "День", "Москва", "Русь", журнала "Русская беседа" и др. В 1840-50-х гг. выступал за отмену крепостного права. В годы русско-турецкой войны 1877-78 организатор кампании за освобождение славян от турецкого ига.

---

Константин Сергеевич (1817-60) , русский публицист, историк, лингвист и поэт. Сын С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Выступал за отмену крепостного права при сохранении монархии.

---

Николай Петрович (1848-1909) , русский православный богослов, историк и канонист. Сочинения, обосновывающие необходимость преобразований в Русской церкви. Член комиссии Св. Синода по подготовке церковного собора.

---

Сергей Тимофеевич (1791-1859) , русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1856). В автобиографической книге "Семейная хроника" (1856) и "Детские годы Багрова-внука" (1858) - панорама "усадебной" жизни кон. 18 в., формирование детской души, проникновенная поэзия природы. "Записки об уженье рыбы" (1847), "Записки ружейного охотника..." (1852).

---

Иван Сергеевич (1823-86) , русский публицист и общественный деятель. Сын С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Редактор газет "День", "Москва", "Русь", журнала "Русская беседа" и др. В 1840-50-х гг. выступал за отмену крепостного права. В годы русско-турецкой войны 1877-78 организатор кампании за освобождение славян от турецкого ига.

---

Константин Сергеевич (1817-60) , русский публицист, историк, лингвист и поэт. Сын С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Выступал за отмену крепостного права при сохранении монархии.

---

Николай Петрович (1848-1909) , русский православный богослов, историк и канонист. Сочинения, обосновывающие необходимость преобразований в Русской церкви. Член комиссии Св. Синода по подготовке церковного собора.

---

Сергей Тимофеевич (1791-1859) , русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1856). В автобиографической книге "Семейная хроника" (1856) и "Детские годы Багрова-внука" (1858) - панорама "усадебной" жизни кон. 18 в., формирование детской души, проникновенная поэзия природы. "Записки об уженье рыбы" (1847), "Записки ружейного охотника..." (1852).

Аксаков

I

Акса́ков

Иван Сергеевич [26.9(8.10). 1823, с. Надеждино Уфимской губернии, - 27.1(8.2).1886, Москва], русский публицист, поэт, общественный деятель. Сын С. Т. Аксакова. Окончил Петербургское училище правоведения (1838-42). В 40-60-е гг. выступал за отмену крепостного права, телесных наказаний. Редактировал славянофильские журналы и газеты "Русская беседа", "День", "Москва", "Русь" и др. В 1858-78 пользовался большим влиянием как один из руководителей московского Славянского комитета. В годы русско-турецкой войны 1877-78 за освобождение Болгарии от турецкого ига организовал кампанию в поддержку южных славян. В публицистических статьях и речах А. выступал сторонником самодержавия и православия, пропагандировал идеи славянофильства (См. Славянофильство) и панславизма. В 40-50-е гг. печатал стихи. Поэма "Бродяга" (1852) рисует трагическую судьбу крепостного. В стихах А., проникнутых гражданскими мотивами, выражено критическое отношение к крепостнической действительности и дворянской интеллигенции.

Соч.: Сочинения, т. 1-7, М., 1886-87; И. С. Аксаков в его письмах, ч. 1-2 (в 4-х тт.), М., 1888-96; Стихотворения и поэмы. Вступ. ст. А. Г. Дементьева и Е.С. Калмановского. Подготовка текста и примечания Е. С. Калмановского, [Л.], 1960.

Лит.: Пыпин А., Славянский вопрос; по взглядам И. С. Аксакова, "Вестник Европы", 1886, № 8; Венгеров С. А., Критико-биографический словарь, т. 1, СПБ, 1889; Дементьев А. Г., Славянофильская журналистика, в его кн.: Очерки по истории русской журналистики. 1840-1850, М.-Л., 1951; Никитин С. А., Славянские комитеты в России, в 1858-1876 гг., М., 1960; История русской литературы XIX в. Библиографич. указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М. - Л., 1962.

II

Акса́ков

Константин Сергеевич [29.3 (10.4).1817, с. Ново-Аксаково Оренбургской губернии, - 7(19).12.1860, остров Закинф, Греция], русский публицист, историк, филолог, поэт. Сын С. Т. Аксакова. Окончил словесный факультет Московского университета (1835), участвовал в кружке Н. В. Станкевича. В 40-50-е гг. стал одним из идеологов славянофильства (См. Славянофильство). Свои взгляды на историю России А. выражал в исторических статьях, в стихах и драмах. По мнению А., главная особенность России, в известной мере присущая всем славянским народам, состояла в общинном строе, в гармоничном сосуществовании 2 движущих сил истории - народа ("земли") и государства ("власти"); органическое развитие России было нарушено реформами Петра I, произвольно повернувшими Русь к западноевропейским порядкам, государство стало закрепощать народ, а дворянство и интеллигенция оторвались от национальных народных начал. А. выступал за отмену крепостного права и либеральные преобразования. Требование А. изучать жизнь народа, его культуру и быт имело положительное значение, но его понимание народа не выходило за пределы консервативной романтической философии славянофильства.

Поэзия А. и его пьесы проникнуты романтически-славянофильским духом, антикрепостническими мотивами, критикой деспотизма, призывами к сближению интеллигенции с народом. Однако как литературный критик А. выступал против В. Г. Белинского и критического направления в русской литературе. Филологические труды А. выявляли национальные особенности грамматического строя русского языка и содержали оригинальное понимание многих категорий русской грамматики.

Соч.: Полн. собр. соч., т. 1-3, М., 1861-80; Соч. Ред. и прим. Е. А. Ляцкого, т. 1, П., 1915.

Лит.: Белинский В. Г., Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя "Мёртвые души", Полн. собр. соч., т. 6, М., 1955; Венгеров С. А., Передовой боец славянофильства, Собр. соч., т. 3, СПБ, 1912; Сладкевич Н. Г., Славянофильская критика 40-50-х гг., в кн.: История русской критики, т. 1, М. - Л., 1958; История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М. - Л., 1962.

С. С. Дмитриев.

III

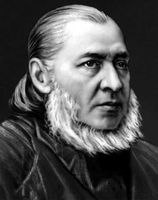

Акса́ков

Сергей Тимофеевич [20.9 (1.10).1791, Уфа, - 30.4(12.5).1859, Москва], русский писатель. Родился в старинной дворянской семье. Детство провёл в Уфе и в родовом имении Ново-Аксаково. Не закончив Казанский университет, переехал в Петербург. В 1827-32 служил в Москве цензором, в 1833-38 инспектором Константиновского межевого института. С 1843 жил в подмосковном имении Абрамцево. Во 2-й половине 20-х - начале 30-х гг. занимался театральной критикой. В первых книгах "Записки об уженье" (1847), "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии" (1852), "Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах" (1855) проявил себя как тонкий наблюдатель, проникновенный поэт русской природы. Реалистичный талант А. раскрылся в автобиографических книгах "Семейная хроника" (1856) и "Детские годы Багрова-внука" (1858), написанных на основе воспоминаний и семейных преданий. Опираясь на историю трёх поколений семьи Багровых, А. воссоздал в них помещичий быт конца 18 в. в его повседневности. Значительное влияние на А. оказал Н. В. Гоголь. После Гоголя никто с большей тщательностью не раскрывал подробности помещичьего быта, чем А., в произведениях которого действительность изображена в её вещественности, повседневности, обыденности. Его пейзажную живопись М. Горький рассматривал в ряду высших художественных достижений русского реализма (см. Собр. соч., т. 24, 1953, с. 265). Самобытность таланта А. ярко проявилась в характере его языка, впитавшего простоту, колоритность, выразительность живой разговорной речи. Политические взгляды А. были весьма умеренны. Писатель изображал порочность, жестокость крепостнических порядков, но не преследовал в своих книгах обличительных целей. Вместе с тем реализм А., при свойственных ему элементах созерцательности, обладал такой изобразительной силой, что правдивые картины крепостнического произвола давали материал для критических обобщений. Н. А. Добролюбов высоко оценил художественные произведения А., используя их для критики крепостнического строя.

Соч.: Собр. соч., вступ. ст., и ред. А. Г. Горнфельда, т. 1-6, СПБ, [1909] - 10; Собр. соч. [Вступ. ст. и ред. С. Машинского], т. 1-5, М., 1966.

Лит.: Добролюбов Н. А., Деревенская жизнь помещика в старые годы, Собр. соч., т. 2, М. - Л., 1962; Тургенев И. С., О "Записках ружейного охотника" С. Т. Аксакова, Собр. соч., т. 11, М., 1956; Вялый Г. А., Аксаков, в кн.: История русской литературы, т. 7, М. - Л., 1955; Машинский С.И., С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество, М., 1961; История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М. - Л., 1962.

С. М.

С. Т. Аксаков. "Детские годы Багрова-внука" (Москва, 1945). Илл. Д. Шмаринова.

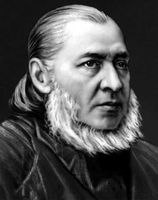

С. Т. Аксаков.

АКСАКОВ, КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

РУССКИЙ ПУБЛИЦИСТ, ПОЭТ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, ИСТОРИК И ЛИНГВИСТ

Аксаков Константин Сергеевич; Константин Аксаков; Константин Сергеевич Аксаков; Аксаков, Константин; Аксаков К.; Аксаков К. С.; К. С. Аксаков; Аксаков Константин; К.С. Аксаков

(1817-1860), русский философ, публицист, поэт. Сын писателя С.Т.Аксакова, брат И.С.Аксакова. Родился 29 марта 1817 в с. Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. Окончил Московский университет (1835). В студенческие годы - участник кружка Н.В.Станкевича и, как и другие его участники (в частности, В.Г.Белинский), испытал влияние философии Гегеля. Это влияние еще заметно в его магистерской диссертации Ломоносов в истории русской литературы и русского языка (1846), несмотря на славянофильскую направленность работы. В конце 1830-х годов Аксаков сблизился с А.С.Хомяковым и И.В.Киреевским. После окончания университета сотрудничал в "Москве" и "Московском наблюдателе". Основной вклад Аксакова в славянофильское учение - его общественно-политическая теория и система эстетических взглядов. Свои общественно-исторические воззрения он уже вполне определенно сформулировал в 1848 в статье Голос из Москвы, написанной под впечатлением революционных событий в Европе. Осуждая революцию и признавая ее "совершенную чуждость" России, Аксаков видел в европейских бурях следствие своего рода политизации общественной жизни Запада, "обоготворения правительства", концентрации общественных интересов и внимания преимущественно на сфере политики и власти. Православная же Россия, доказывал Аксаков, никогда не обоготворяла правительство и даже смотрела на политическую власть как на "дело второстепенное". Политические и государственные отношения вообще, по Аксакову, имеют для русского народа второстепенное значение, так как в силу исторической традиции и особенностей национального характера его подлинные интересы лежат всецело в области духовно-религиозной. Этой "негосударственности" народа может гармонично соответствовать только одна форма власти - православная самодержавная монархия. Соответствующие идеи Аксаков развивал в адресованной Александру II записке О внутреннем состоянии России (1855). Отстаивая идеал монархической государственности, Аксаков в то же время резко критиковал общественно-политическую ситуацию в самодержавной России, писал о "внутренних язвах" российской жизни - крепостном праве и коррупции чиновников, осуждал "иго государства над землею", начало которому было положено, по его мнению, при Петре I.

Обосновывая свое понимание своеобразия русской истории, Аксаков обращался к исследованию литературно-исторических памятников, национального фольклора, высказывал идею об отсутствии у древних славян развитого родового строя и решающей роли в их жизни семейно-общинных отношений, писал о преимущественно мирном развитии русской государственности, критиковал петровские реформы как прервавшие органическое развитие русского общества и нарушившие вековую традицию взаимоотношений земли (народа) и власти (государства). Ставшая важным элементом славянофильского учения концепция "земли" и "государства" играла существенную роль в славянофильской критике Запада, служила обоснованием особого исторического пути русского народа, предпочитающего, по Аксакову, "путь внутренней правды" (христианско-нравственное устройство общественной жизни, воплощенное исторически в крестьянской общине) - "внешней правде" (политическо-правовая организация общества западного типа). Аксаков был активным сторонником отмены крепостного права и стремился вывести необходимость реформы из общих принципов своей теории. Так, с концепцией "негосударственности" связана его идея неотъемлемых, суверенных народных прав (слова, мнения, печати), которые он считал правами неполитическими и соответственно не подлежащими юрисдикции государства: "Государству - неограниченное право действия и закона, земле - полное право мнения и слова". В будущем гражданском устройстве России, считал Аксаков, формой сотрудничества государства и народа должны стать земские соборы, на которых будут представлены все сословия. В то же время возможность конституционных ограничений самодержавия им решительно отвергалась: конституция - "осуществленная ложь и лицемерие", республика - "самая вредная правительственная форма". Существенная часть творческого наследия Аксакова посвящена русской литературе. Отвергая в равной мере и концепцию "чистого искусства", и "натурализм" (натуральную школу), он признавал "народность" основным критерием оценки художественного творчества. Аксаков надеялся, что современная литература, пришедшая на смену традиционному народному творчеству, в конце концов уступит место новому "синтетическому" искусству. В знаменитой гоголевской поэме он увидел прообраз такого искусства, настаивая на том, что "эпическое содержание равно пронизывает и Мертвые души, и древние поэмы Гомера.

Умер Аксаков на о.Занте (Греция) 7 (19) декабря 1860.

ويكيبيديا

Аксаков

Акса́ков — русская фамилия тюркского происхождения. Происходит от слова аксак (хромой).

أمثلة من مجموعة نصية لـ٪ 1

1. Аксаков/Аксаков (Московская обл., "Субару Импреза"). 4.

2. Аксаков/Аксаков (Моск. обл., Субару Импреза) - 1:2'.12,1. 4.

3. Аксаков/Аксаков (Москва - Шатура, Субару Импреза). Третье ралли "Ермак" состоялось уже в ранге этапа чемпионата России.

4. Внутрифракционная группа В.А.Пехтина Аксаков А.Г.

5. Аксаков уверен, что тогда рассчитываться должны поручители.